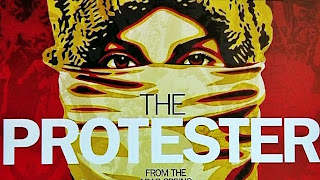

Primavera Árabe

Os protestos no mundo árabe em 2010-2011, também conhecido como a Primavera Árabe, uma onda revolucionária de manifestações e protestos que vêm ocorrendo no Oriente Médio e no Norte da África desde 18 de dezembro de 2010. Até a data, tem havido revoluções na Tunísia e no Egito, uma guerra civil na Líbia; grandes protestos na Argélia, Bahrein, Djibuti, Iraque, Jordânia, Síria, Omã e Iémen e protestos menores no Kuwait, Líbano, Mauritânia, Marrocos, Arábia Saudita, Sudão e Saara Ocidental. Os protestos têm compartilhado técnicas de resistência civil em campanhas sustentadas envolvendo greves, manifestações, passeatas e comícios, bem como o uso das mídias sociais, como Facebook, Twitter e Youtube, para organizar, comunicar e sensibilizar a população e a comunidade internacional em face de tentativas de repressão e censura na Internet por partes dos Estados.

Ínicio

Em dezembro de 2010 um jovem tunisiano, desempregado, ateou fogo ao próprio corpo como manifestação contra as condições de vida no país. Ele não sabia, mas o ato desesperado, que terminou com a própria morte, seria o pontapé inicial do que viria a ser chamado mais tarde de Primavera Árabe. Protestos se espalharam pela Tunísia, levando o presidente Zine el-Abdine Ben Ali a fugir para a Arábia Saudita apenas dez dias depois. Ben Ali estava no poder desde novembro de 1987.

Evolução

A Primavera Árabe, como o evento se tornou conhecido, apesar de várias nações afetadas não serem parte do "Mundo árabe", foi provocado pelos primeiros protestos que ocorreram na Tunísia em 18 de Dezembro de 2010, após a auto-imolação de Mohamed Bouazizi, em uma forma protesto contra a corrupção policial e maus tratos. Com o sucesso dos protestos na Tunísia, uma onda de instabilidade atingiu a Argélia, Jordânia, Egito e o Iêmen,com os maiores, mais organizadas manifestações que ocorrem em um "dia de fúria". Os protestos também têm provocado distúrbios semelhantes fora da região.

Até à data, as manifestações resultaram na derrubada de três chefes de Estado: o presidente da Tunísia, Zine El Abidine Ben Ali, fugiu para a Arábia Saudita em 14 de janeiro, na sequência dos protestos da Revolução de Jasmim; no Egito, o presidente Hosni Mubarak renunciou em 11 de Fevereiro de 2011, após 18 dias de protestos em massa, terminando seu mandato de 30 anos; e na Líbia, o presidente Muammar al-Gaddafi, morto em tiroteio após ser capturado no dia 20 de outubro e torturado por rebeldes, arrastado por uma carreta em público, morrendo com um tiro na cabeça. Durante este período de instabilidade regional, vários líderes anunciaram sua intenção de renunciar: o presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, anunciou que não iria tentar se reeleger em 2013, terminando seu mandato de 35 anos. O presidente do Sudão, Omar al-Bashir também anunciou que não iria tentar a reeleição em 2015,assim como o premiê iraquiano, Nouri al-Maliki, cujo mandato termina em 2014,embora tenha havido manifestações cada vez mais violentas exigindo a sua demissão imediata.Protestos na Jordânia também causaram a renúncia do governo,resultando na indicação do ex-primeiro-ministro e embaixador de Israel, Marouf Bakhit, como novo primeiro-ministro pelo rei Abdullah.

A volatilidade dos protestos e as suas implicações geopolíticas têm chamado a atenção global com a possibilidade de que alguns manifestantes possam ser nomeados para o Prêmio Nobel da Paz de 2011.

Motivações

A revolução democrática árabe é considerada a primeira grande onda de protestos laicistas e democráticos do mundo árabe no século XXI. Os protestos, de índole social e, no caso de Túnis, apoiada pelo exército, foram causados por fatores demográficos estruturais, condições de vida duras promovidas pelo desemprego, ao que se aderem os regimes corruptos e autoritários revelados pelovazamento de telegramas diplomáticos dos Estados Unidos divulgados pelo Wikileaks. Estes regimes, nascidos dos nacionalismos árabes dentre as décadas de 1950 e 1970, foram se convertendo em governos repressores que impediam a oposição política credível que deu lugar a um vazio preenchido por movimentos islamistas de diversas índoles.

Outras causas das más condições de vida, além do desemprego e da injustiça política e social de seus governos, estão na falta de liberdades, na alta militarização dos países e na falta de infraestruturas em lugares onde todo o beneficio de economias em crescimento fica nas mãos de poucos e corruptos.

Estas revoluções não puderam ocorrer antes, pois, até a Guerra Fria, os países árabes submetiam seus interesses nacionais aos do capitalismo estadunidense e do comunismo russo. Com poucas exceções, até a Guerra Fria, maiores liberdades políticas não eram permitidas nesses países. Diferentemente da atualidade, a coincidência com o amplo processo da globalização, que difundiu as ideias do Ocidente e que, no final da primeira década do terceiro milênio, terminaram tendo grande presença as redes sociais, que em 2008 se impuseram na internet. Esta, por sua vez, se fez presente na década de 2000, devido aos planos de desenvolvimento da União Europeia. A maioria dos protestantes são jovens (não em vão, os protestos no Egito receberam o nome "Revolução da Juventude"), com acesso a Internet e, ao contrário das gerações antecessoras, possuem estudos básicos e, até mesmo,graduação superior. O mais curioso dos eventos com início na Tunísia foi sua rápida difusão por outras partes do mundo árabe.

Por último, a profunda crise do subprime de 2008 na qual foi muito sentida pelos países norte africanos, piorando os níveis de pobreza, foi um detonador para a elevação do preço dos alimentos e outros produtos básicos.

A estas causas compartilhadas pelos países da região se somam outras particulares. No caso da Tunísia, a quantidade de turistas internacionais e, em especial, os europeus que recebiam promoveu maior penetração das ideias ocidentais; ademais, O governo da Tunísia é o menos restritivo.

Redes Sociais

Censura no Twitter decepciona usuários da rede social

Grupo Anonymous convocou um boicote contra a empresa para este sábado, depois do anúncio que o site é capaz de bloquear o conteúdo de um determinado país

O nome Twitter junto à bandeira do Egito: rede social ajudou os manifestantes durante a Primavera Árabe

Madri - Após ter sido considerada um estandarte da Primavera Árabe, a decisão do Twitter, de ter o poder de censurar conteúdos em certos países, decepcionou seus usuários e incomodou os 'hacktivistas' do Anonymous, que estão convocando os internautas para boicotarem a rede social neste sábado.

A partir desta sexta-feira, nos fornecemos da capacidade de bloquear de forma retroativa conteúdos em um determinado país', anunciou a companhia californiana em relação ao seu novo sistema de censura. A ideia é que as mensagens inadequadas em algumas culturas passem a ser visualizadas apenas por 'entidades autorizadas'.

A decisão provocou inúmeras reações na própria da rede social, onde o tema '#Censúra Twitter' era um dos mais comentados.

A suspeita de que a companhia, até agora tida como defensora da liberdade de expressão na internet, se rendeu aos desejos dos censores de certos Governos para garantir sua expansão internacional inundava a rede social e os artigos da imprensa especializada em tecnologia.

Infelizmente, é um passo lógico para uma plataforma que deseja ser aceita em todo o planeta. Algumas companhias se vêem obrigadas a fazer sérias concessões em sua forma de fazer negócios para satisfazer os caprichos de magnatas de negócios, polícia secreta e líderes religiosos. O Twitter acaba de fazer uma destas concessões', sustentava a revista TechCrunch'.

Nessa linha, o blog 'Mashable' lançava a seguinte pergunta: 'O Twitter deveria se comprometer com Governos censores pelo bem de sua expansão global?'.

Em parte, o próprio Twitter respondia esta questão em seu comunicado: 'À medida que nos expandimos internacionalmente, teremos presença em países que têm distintas concepções sobre os contornos da liberdade de expressão'.

O grupo de hackers conhecido como Anonymous trazia outra questão: 'o que se podia esperar de uma companhia que recebe investimentos de magnatas da Arábia Saudita?', afirmou o grupo, que pediu aos 'tuiteros' para não acessarem a rede de 'microblogging' neste sábado como uma forma de protesto por conta desta nova política.

Para alguns usuários, esta decisão supõe uma 'traição' por parte de uma companhia que foi crucial no êxito das revoltas da primavera árabe por conseguir 'que os tiranos morressem de medo' em 2011, como sustentava o tuitero @iyd_elbaghdadi.

Richard Walters, do jornal 'Financial Times', tenta dar uma explicação chave para esta questão: 'Será a vontade do Twitter de lutar por seus usuários, e não ceder cada vez que barrar na resistência local, o que determinará se a rede continua sendo um dos meios de comunicação mais abertos do mundo'. EFE

Mulheres egípcias protestam contra o governo de Hosni Mubarak

Revoluções têm conseqüências.

Desde o começo do ano, temos visto regimes duradouros e repressivos caírem no Norte da África e consequentes protestos ao longo do Oriente Médio e do Golfo. Em tempo real, estamos vendo pessoas lutarem para decidir como estruturar novas instituições, construir governos democráticos e reconstruir (ou construir) uma sociedade civil não-governamental. Estão todos lutando para criar um novo futuro.

Isso é emocionante e também um pouco assustador de se ver. Mas uma questão central em cada país é quanto espaço haverá para as mulheres terem participação plena em cada uma dessas democracias nascentes. Em muitos casos, mulheres são agentes críticos destas revoluções e lutaram lado a lado com os homens. Muitas eram blogueiras, ativistas, líderes e especialistas em logística. As notícias da Líbia relatam que no dia 3 de setembro, durante parte do dia, a Praça dos Mártires ficou cheia exclusivamente de mulheres que celebravam a queda do Coronel Gaddafi e o seu papel naquela batalha.

Mulheres trazem diferentes experiências de vida e perspectivas para o debate político e é importante assegurar que os seus pontos de vista estejam presentes nas discussões públicas. Mulheres são a espinha dorsal das sociedades, mesmo quando não são reconhecidas publicamente como tal. Elas fazem as comunidades funcionar; gerenciam negócios, grandes e pequenos; fazem o trabalho rural que sustenta muitas famílias. É esta experiência, assim como a experiência de viver a vida como uma mulher, sujeita a assédio, violência e tratamento desigual, que devem ser parte da construção de sociedades mais seguras e estáveis.

“É desapontador que não houvesse nenhuma mulher incluída no grupo de 63 pessoas que escreveram a primeira versão das emendas constitucionais aprovadas em 19 de março de 2011, com 77% dos votos.”

Pesquisas mostram que a participação das mulheres ajuda a construir negócios e instituições públicas mais sólidas. Nós precisamos de mais mulheres na política para que se tomem as melhores decisões políticas que sejamos capazes e construir sociedades estáveis e transparentes. Um estudo sobre ações legislativas em países pertencentes à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) descobriu que quanto maior for o número de mulheres no parlamento de um país, mais o país gasta em educação, levando-se em consideração a porcentagem do PIB e o gasto per capita. Na índia, conselhos locais liderados por mulheres dão mais atenção a assuntos críticos como água e sanitarismo. Negócios co-dirigidos por mulheres geralmente são bem sucedidos e dão sustento a famílias e comunidades.

Todos estes países têm um longo caminho pela frente. Por toda a região, há oportunidades para as mulheres serem parte das instituições que irão criar as bases legais das próximas décadas.

No Egito, as eleições parlamentares estão marcadas para outubro de 2011 [N.T.: este artigo foi originalmente publicado em setembro de 2011] e as eleições presidenciais para o final do outono. Estas eleições que estão por vir darão pistas sobre o panorama político emergente e o nível de envolvimento e influência que as mulheres terão como candidatas e eleitoras. Obviamente, é desapontador que não houvesse nenhuma mulher incluída no grupo de 63 pessoas que escreveram a primeira versão das emendas constitucionais aprovadas em 19 de março de 2011, com 77% dos votos. Essas emendas não continham nenhuma referência a igualdade das mulheres e não alterou a quota de participação das mulheres na câmara, atualmente 64 de 444 cadeiras.

A Tunísia também terá eleições para a Assembléia Constituinte em outubro de 2011. O país tomou a frente ao aprovar uma lei que determina um número igual de homens e mulheres candidatos nas listas para a Assembléia Constituinte, e que mulheres e homens apareçam alternadamente nas listas. Este último requerimento é crítico para maximizar o número de mulheres que serão realmente eleitas. De acordo com um recente relatório da Freedom House, “Mulheres têm tido um papel visível na sociedade tusiniana, representando 37% da população trabalhadora, 56% dos estudantes, 24% dos magistrados e 22% das posições executivas nos serviços civis da Tunísia.” O parlamento anterior, dissolvido após a queda do regime de Ben Ali, tinha o maio número de mulheres da região. Esta Assembléia Constituinte determinará como a Tunísia irá governar no futuro e como as mulheres atuarão neste futuro.

Na Líbia, como a busca pelo Coronel Gaddafi continua [N.T.: este artigo foi pouco antes da captura e execução de Gaddafi], o Conselho Nacional de Transição continua a trabalhar para criar o novo governo. O CNT está em processo de expandir e adicionar novos membros e novas vozes.

Talvez ainda mais importante, entretanto, seja o envolvimento de mulheres aonde quer que decisões sejam tomadas, quer seja a eleição de mulheres para o gabinete local ou nacional, ou nas decisões sobre como os campos são governados ou os recursos distribuídos. É aqui que a teoria encontra a prática e a realidade das vidas e batalhas das mulheres se torna dolorosamente importantes.

A revolta da burguesia assalariada, por Slavoj Žižek

Está claro, obviamente, que o enorme renascimento dos protestos no último ano, da Primavera Árabe ao Leste Europeu, do Occupy Wall Street à China, da Espanha à Grécia, não devem definitivamente ser desconsiderados como uma revolta da burguesia assalariada – eles guardam potenciais muito mais radicais, de forma que devemos nos engajar numa análise concreta caso a caso. Os protestos estudantis contra a reforma universitária em curso no Reino Unido são claramente opostos às barricadas do Reino Unido em agosto de 2011, este carnaval consumista de destruição, a verdadeira explosão dos excluídos. Em relação aos levantes do Egito, pode-se argumentar que, no começo, houve um momento de revolta da burguesia assalariada (jovens bem educados protestando contra a falta de perspectiva), mas isto foi parte de um amplo protesto contra um regime opressivo. Entretanto, até que ponto o protesto conseguiu mobilizar trabalhadores e camponeses pobres? Não seria a vitória eleitoral dos islâmicos também uma indicação da base social estreita do protesto secular original? A Grécia é um caso especial: nas últimas décadas surgiu uma nova “burguesia assalariada” (especialmente na administração estatal superdimensionada) graças à ajuda financeira e empréstimos da União Europeia, e muitos dos protestos atuais, mais uma vez, reagem à ameaça de perda destes privilégios.A íntegra pode ser lida abaixo ou no blog da Boitempo.

A revolta da burguesia assalariada por Slavoj Žižek.

Embora os protestos sociais em curso nos países ocidentais desenvolvidos pareçam indicar o renascimento de um movimento emancipatório radical, uma análise mais detalhada nos compele a elaborar uma série de distinções precisas que, de alguma forma, embaçam essa clara imagem. Três coisas caracterizam o capitalismo de hoje: a tendência de longo prazo de transformação do lucro em renda (em suas duas principais formas: a renda do “conhecimento comum” privatizado e a renda pelos recursos naturais); o papel estrutural mais forte do desemprego (a própria chance de ser “explorado” em um emprego duradouro é percebida como um privilégio); e a ascensão de uma nova classe que Jean-Claude Milner chama de “burguesia assalariada” [Veja Jean-Claude Milner, Clartes de tout, Paris, Verdier, 2011].

Para explicar a relação entre estas características, comecemos com Bill Gates: como ele se tornou o homem mais rico do mundo? Sua riqueza não tem nada a ver com o custo de produção daquilo que a Microsoft vende (pode-se até mesmo argumentar que a Microsoft paga a seus trabalhadores intelectuais um salário relativamente alto), isto é, a riqueza de Gates não é o resultado de seu sucesso em produzir bons softwares por preços mais baixos do que seus concorrentes ou por uma “maior exploração” de seus trabalhadores intelectuais contratados. Se este fosse o caso, a Microsoft teria ido a falência há muito tempo: as pessoas teriam optado massivamente por programas como Linux que são de graça e, de acordo com especialistas, de melhor qualidade que os programas da Microsoft. Por que, então, existem milhões de pessoas que ainda compram Microsoft? Porque a Microsoft se impôs como um padrão quase universal, “quase” monopolizando o setor, uma espécie de personificação direta daquilo que Marx chamou de General Intellect (Intelecto Coletivo), o conhecimento coletivo em todas as suas dimensões, da ciência ao prático know how. Gates se tornou o homem mais rico em algumas décadas através da apropriação da renda pela permissão de que milhões participem na forma do “intelecto coletivo” que ele privatizou e controla.

Deve-se transformar criticamente o aparato conceitual de Marx: por causa de sua negligência em relação à dimensão social do “intelecto coletivo”, Marx não vislumbrou a possibilidade de privatização do próprio “intelecto coletivo”. É isto que está no coração da luta contemporânea pela propriedade intelectual: a exploração tem cada vez mais a forma de renda, ou, como diz Carlo Vercellone, o capitalismo pós-industrial é caracterizado pelo “tornar-se renda do lucro” [Veja Capitalismo cognitivo, editado por Carlo Vercellone, Roma, manifestolibri, 2006]. Em outras palavras, quando, por conta do papel crucial do “intelecto coletivo” (conhecimento e cooperação social) na criação de riqueza, as formas de riqueza se tornam cada vez mais desproporcionais em relação ao tempo de trabalho diretamente empregado na produção, o resultado não é, como Marx parecia esperar, a autodissolução do capitalismo, mas a transformação gradual do lucro gerado pela exploração da força de trabalho em renda apropriada pela privatização do “intelecto coletivo”.

O mesmo acontece com os recursos naturais: sua exploração é uma das maiores fontes de renda hoje, acompanhada da luta permanente pra saber quem ficará com esta renda – os povos do Terceiro Mundo ou as corporações ocidentais (a suprema ironia é que, para explicar a diferença entre força de trabalho – que, em seu uso, produz mais-valia sobre seu próprio valor – e outras mercadorias – que somente consomem seu próprio valor em seu uso e, portanto, não envolvem exploração -, Marx menciona como exemplo de uma mercadoria ordinária o petróleo, a própria mercadoria que hoje é a fonte de extraordinários “lucros”…). Aqui também não faz sentido vincular as altas e baixas do preço do petróleo com altos e baixos custos de produção ou preços do trabalho explorado – custos de produção são negligenciáveis, o preço que pagamos pelo petróleo é a renda que pagamos para os proprietários deste recurso por conta de sua escassez e oferta limitada.

A consequência deste crescimento na produtividade alavancado pelo impacto exponencialmente crescente do conhecimento coletivo é a transformação do papel do desemprego: embora o “desemprego seja estruturalmente inseparável da dinâmica de acumulação e expansão que constitui a própria natureza do capitalismo enquanto tal” [Fredric Jameson, em Representing Capital, Londres, Verso Books, 2011, p. 149], o desemprego adquiriu atualmente um papel qualitativamente diferente. Naquilo que, possivelmente, é o ponto extremo da “unidade dos opostos” na esfera da economia, é o próprio sucesso do capitalismo (crescimento produtivo etc.) que produz desemprego (produz mais e mais trabalhadores inúteis) – o que deveria ser uma benção (menos trabalho duro necessário) se torna uma sina. O mercado global é, assim, em relação a sua dinâmica imanente, “um espaço no qual todos já foram, um dia, trabalhadores produtivos, e no qual o trabalho, em todos os lugares, foi aos poucos retirando-se do sistema” [Fredric Jameson, em Valences of the Dialetic, Londres, Verso Books, 2009, p. 580-1]. Isso é, no atual processo de globalização capitalista, a categoria dos desempregados adquire uma nova qualidade além da clássica noção de “exército industrial de reserva”: devemos considerar em relação a categoria do desemprego “aquelas enormes populações, que ao redor do mundo foram ‘expulsas da história’, que foram deliberadamente excluídas dos projetos modernizadores do capitalismo de primeiro mundo e apagadas como casos terminais sem esperança” [Jameson, em Representing Capital, p. 149]: os assim chamados estados falidos (Congo, Somália), vítimas da fome ou de desastres ecológicos, presos a “rancores étnicos” pseudo-arcaicos, objetos da filantropia e das ONGs, ou (frequentemente os mesmos personagens) da “guerra contra o terror”. A categoria dos desempregados deve assim ser expandida para agregar uma população de largo alcance, dos temporariamente desempregados, passando pelos não mais empregáveis, até pessoas vivendo nas favelas e outras formas de guetos (todos aqueles desconsiderados pelo próprio Marx como “lúmpem-proletariado”) e, finalmente, áreas inteiras, populações ou estados excluídos do processo capitalista global, como os espaços em branco nos mapas antigos.

Mas esta nova forma de capitalismo não traz também uma nova perspectiva de emancipação? Nisto reside a tese de Hardt e Negri em Multidão: guerra e democracia na Era do Império [Rio de Janeiro: Record, 2005] onde eles pretendem radicalizar Marx, para quem o capitalismo corporativo altamente organizado já era uma forma de “socialismo dentro do capitalismo” (uma espécie de socialização do capitalismo, com os proprietários tornando-se cada vez mais supérfluos), de maneira que seria necessário apenas cortar a cabeça do proprietário nominal e nós teríamos socialismo. Para Hardt e Negri, entretanto, a limitação de Marx foi estar historicamente limitado ao trabalho industrial mecanicamente industrializado e hierarquicamente organizado, razão pela qual a sua visão de “intelecto coletivo” seria como uma agência central de planejamento; somente hoje, com a elevação do trabalho imaterial ao padrão hegemônico, a transformação revolucionária se torna “objetivamente possível”. Esse trabalho imaterial se desdobra entre dois pólos: trabalho (simbólico) intelectual (produção de ideias, códigos, textos, programas, figuras etc. por escritores, programadores…) e trabalho afetivo (aqueles que lidam com afecções corpóreas, de médicos a babás e aeromoças). O trabalho imaterial é hoje hegemônico no sentido preciso em que Marx proclamou que, no capitalismo do século XIX, a produção industrial em larga escala era hegemônica, como a cor específica dando o tom da totalidade – não quantitativamente, mas cumprido um papel chave, emblematicamente estrutural. Assim, o que surge é um inédito vasto domínio dos “comuns”: conhecimento compartilhado, formas de cooperação e comunicação etc. que não podem mais ser contidos na forma da propriedade privada – por quê? Na produção imaterial, os produtos já não são objetos materiais, mas novas relações sociais (interpessoais) – em suma, a produção imaterial já é diretamente biopolítica, produção de vida social. A ironia é que Hardt e Negri se referem aqui ao próprio processo que os ideólogos do capitalismo “pós-moderno” celebram como a passagem da produção material para a simbólica, da lógica centralista-hierárquica para a lógica da autopóiese e da auto-organização, cooperação multi-centralizada etc. Negri é aqui efetivamente fiel a Marx: o que ele tenta provar é que Marx estava certo, que a ascensão do intelecto coletivo é, em longo prazo, incompatível com o capitalismo. Os ideólogos do capitalismo pós-moderno estão afirmando exatamente o oposto: é a teoria marxista (e sua prática) que permanecem dentro dos limites de uma lógica hierárquica e sob controle centralizado do Estado, e assim não conseguem lidar com os efeitos sociais da nova revolução informacional. Existem boas razões empíricas para esta afirmação: de novo, a suprema ironia da história é que a desintegração do Comunismo é o exemplo mais convincente da validade da tradicional dialética marxista entre forças produtivas e relações de produção com a qual o marxismo contou na sua tentativa de superar o capitalismo. O que arruinou efetivamente os regimes Comunistas foi sua inabilidade em acomodar-se à nova lógica social sustentada pela “revolução informacional”: eles tentaram dirigir esta revolução com um novo projeto de planejamento estatal centralizado de larga escala. O paradoxo, assim, é que aquilo que Negri celebra como chance única de superação do capitalismo, é exatamente o que os ideólogos da “revolução informacional” celebram como ascensão de um novo capitalismo “sem fricção”.

A análise de Hardt e Negri possui três pontos fracos que, em sua combinação, explicam como o capitalismo pode sobreviver ao que deveria ser (em termos marxistas clássicos) uma nova organização da produção que o tornaria obsoleto. Ela subestima a extensão do sucesso do capitalismo contemporâneo (pelo menos em curto prazo) de privatizar o “conhecimento comum”, assim como a extensão com que, mais do que a burguesia, são os próprios trabalhadores que se tornam “supérfluos” (número cada vez maior deles torna-se não somente desempregado, mas estruturalmente inempregável). Além disso, mesmo que seja verdade, em princípio, que a burguesia está progressivamente se tornando desfuncional, deve-se qualificar esta afirmação – desfuncional para quem? Para o próprio capitalismo. Isto quer dizer que, se o velho capitalismo envolvia idealmente um empreendedor que investia dinheiro (seu ou emprestado) em produção organizada e dirigida por ele próprio, recolhendo o lucro, hoje está surgindo um novo tipo ideal: não mais o empreendedor que possui sua própria empresa, mas o gerente especialista (ou um conselho administrativo presidido por um CEO) de uma empresa de propriedade dos bancos (também dirigidos por gerentes que não possuem os bancos) ou investidores dispersos. Neste novo tipo ideal de capitalismo sem burguesia, a velha burguesia desfuncional é refuncionalizada como gerentes assalariados – a nova burguesia recebe cotas, e mesmo se ela possui uma parte na empresa, eles recebem as ações como parte da remuneração pelo trabalho (“bônus por sua gerência bem sucedida”).

Esta nova burguesia ainda se apropria da mais-valia, mas da forma mistificada daquilo que Milner chama de “mais-salário”: em geral, a eles é pago mais do que o salário mínimo do proletário (este ponto de referência imaginário – frequentemente mítico – cujo único verdadeiro exemplo na economia global de hoje é o salário de um trabalhador numa sweat-shop na China ou na Indonésia), e é esta diferença em relação aos proletários comuns, esta distinção, que determina seu status. A burguesia no sentido clássico, assim, tende a desaparecer. Os capitalistas reaparecem como um subconjunto dos trabalhadores assalariados – gerentes qualificados para ganhar mais por sua competência (razão pela qual a “avaliação” pseudo-científica que legitima os especialistas a ganharem mais é crucial hoje em dia). A categoria dos trabalhadores que recebem mais-salário não está, obviamente, limitada aos gerentes: ela se estende a todos os tipos de especialistas, administradores, funcionários públicos, médicos, advogados, jornalistas, intelectuais, artistas… O excesso que eles recebem tem duas formas: mais dinheiro (para gerentes etc.), mas também menos trabalho, isto é, mais tempo livre (para alguns intelectuais, mas também para setores da administração estatal).

O procedimento de avaliação que qualifica alguns trabalhadores para receberem mais-salário é, claramente, um mecanismo arbitrário de poder e ideologia sem nenhuma ligação séria com a competência real – ou, como diz Milner, a necessidade de mais-salário não é econômica, mas política: para manter uma “classe média” com o propósito de estabilidade social. A arbitrariedade da hierarquia social não é um erro, mas todo o seu propósito, de forma que a arbitrariedade da avaliação cumpre um papel homólogo à arbitrariedade do sucesso de mercado. Isto é, a violência ameaça explodir não quando existe muita contingência no espaço social, mas quando se tenta eliminar esta contingência. É neste nível que se deve buscar pelo que se pode chamar de, em termos um tanto vagos, a função social da hierarquia. Jean-Pierre Dupuy [em La marque du sacre, Paris, Carnets Nord, 2008] concebe a hierarquia como um dos quatro procedimentos (“dispositivos simbólicos”) cuja função é fazer com que a relação de superioridade não seja humilhante para os subordinados: a hierarquia (a ordem externamente imposta de papéis sociais em clara contraposição ao valor imanente dos indivíduos – eu, portanto, experimento meu menor status social como totalmente independente do meu valor intrínseco); a desmistificação (o procedimento crítico-ideológico que demonstra que as relações de superioridade/inferioridade não estão fundamentadas na meritocracia, mas são resultado de lutas objetivamente ideológicas e sociais: meu status social depende de processos sociais objetivos, não de méritos – como diz Dupuy sarcasticamente, a desmistificação social “cumpre o mesmo papel, em nossas sociedades igualitárias, competitivas e meritocráticas do que a hierarquia nas sociedades tradicionais” [p. 208] – isto nos permite evitar a conclusão dolorosa de que “a superioridade do outro é o resultado de seus méritos e conquistas”; a contingência (o mesmo mecanismo, porém sem a sua forma crítico-social: nossa posição em escala social depende de uma loteria natural e social – sortudos são aqueles que nascem com melhores disposições e em famílias ricas); a complexidade (superioridade ou inferioridade dependem de um processo social complexo independente das intenções ou méritos dos indivíduos – digamos, a mão invisível do mercado pode causar o meu fracasso ou o sucesso do meu vizinho, mesmo que eu tenha trabalhado muito mais e seja muito mais inteligente). Ao contrário do que parece, todos estes mecanismos não contestam ou sequer ameaçam a hierarquia, mas a tornam palatável, uma vez que “o que desencadeia o turbilhão da inveja é a ideia de que o outro merece a sua sorte e não a ideia oposta, a única que pode ser abertamente expressa” [p.211]. Dupuy extrai desta premissa a conclusão (óbvia, para ele) de que é um grande erro pensar que uma sociedade que seja justa e que se perceba como justa será assim livre de todo o ressentimento – ao contrário, é precisamente em tal sociedade que aqueles que ocupam posições inferiores encontraram uma válvula de escape para seu orgulho ferido em violentas explosões de ressentimento.

Aí reside um dos maiores impasses da China hoje: o objetivo ideal das reformas de Deng Xiaoping era introduzir um capitalismo sem burguesia (como classe dominante); agora, entretanto, os líderes chineses estão descobrindo dolorosamente que o capitalismo sem hierarquia estável (conduzida pela burguesia como nova classe) gera permanente instabilidade – portanto, que caminho tomará a China? Mais genericamente, esta é possivelmente a razão pela qual (ex-)comunistas reaparecem como os mais eficientes gestores do capitalismo: sua histórica inimizade com a burguesia enquanto classe se encaixa perfeitamente na tendência do capitalismo contemporâneo em direção a um capitalismo gerencial sem burguesia – em ambos os casos, como Stalin disse a muito tempo, “os quadros decidem tudo” (está surgindo também uma diferença interessante entre a China de hoje e a Rússia: na Rússia os quadros universitários eram ridiculamente mal pagos, eles de fato se confundiam com os proletários, enquanto na China eles são bem remunerados com um “mais-salário” como meio de garantir sua docilidade). Além disso, esta noção de “mais-salário” também nos permite lançar novas luzes sobre os atuais protestos “anti-capitalistas”. Em tempos de crise, o candidato óbvio para “apertar os cintos” são os níveis mais baixos da burguesia assalariada: uma vez que o seu mais-salário não cumpre nenhum papel econômico imanente, a única coisa que permite diferenciá-los do proletariado são seus protestos políticos. Embora estes protestos sejam nominalmente dirigidos pela lógica brutal do mercado, eles efetivamente protestam contra a gradual corrosão de sua posição econômica (politicamente) privilegiada. Lembremos da fantasia ideológica favorita de Ayn Rand (de seu Atlas Shrugged), a de “criativos” capitalistas em greve – esta fantasia não encontra sua realização perversa nas greves de hoje, que em sua maioria são greves da privilegiada “burguesia assalariada” motivada pelo medo de perder seu privilégio (o excedente sobre o salário mínimo)? Não são protestos proletários, mas protestos contra a ameaça de ser reduzido à condição proletária. Isto quer dizer: quem ousa se manifestar hoje, quando ter um emprego permanente já se tornou um privilégio? Não os trabalhadores mal pagos (no que sobrou) da indústria têxtil etc. mas o estrato de trabalhadores privilegiados com empregos garantidos (muitos da administração estatal, como a polícia e os fiscais da lei, professores, trabalhadores do transporte público etc.). Isto também vale para a nova onda de protestos estudantis: sua maior motivação é o medo de que a educação superior não mais lhes garanta um mais-salário na vida futura.

Está claro, obviamente, que o enorme renascimento dos protestos no último ano, da Primavera Árabe ao Leste Europeu, do Occupy Wall Street à China, da Espanha à Grécia, não devem definitivamente ser desconsiderados como uma revolta da burguesia assalariada – eles guardam potenciais muito mais radicais, de forma que devemos nos engajar numa análise concreta caso a caso. Os protestos estudantis contra a reforma universitária em curso no Reino Unido são claramente opostos às barricadas do Reino Unido em agosto de 2011, este carnaval consumista de destruição, a verdadeira explosão dos excluídos. Em relação aos levantes do Egito, pode-se argumentar que, no começo, houve um momento de revolta da burguesia assalariada (jovens bem educados protestando contra a falta de perspectiva), mas isto foi parte de um amplo protesto contra um regime opressivo. Entretanto, até que ponto o protesto conseguiu mobilizar trabalhadores e camponeses pobres? Não seria a vitória eleitoral dos islâmicos também uma indicação da base social estreita do protesto secular original? A Grécia é um caso especial: nas últimas décadas surgiu uma nova “burguesia assalariada” (especialmente na administração estatal superdimensionada) graças à ajuda financeira e empréstimos da União Europeia, e muitos dos protestos atuais, mais uma vez, reagem à ameaça de perda destes privilégios.

Além disso, esta proletarização da baixa “burguesia assalariada” vem acompanhada do excesso oposto: as remunerações irracionalmente altas dos grandes executivos e banqueiros (remunerações economicamente irracionais, uma vez que, como demonstraram as investigações nos Estados Unidos, elas tendem a ser inversamente proporcionais ao sucesso da empresa). É verdade, parte do preço pago por essa super remuneração é o fato dos executivos ficarem totalmente disponíveis 24 horas por dia, vivendo assim num estado de emergência permanente. Mais do que submeter estas tendências a uma crítica moralista, deveríamos interpretá-las como a indicação de como o próprio sistema capitalista não é mais capaz de encontrar um nível interno de estabilidade autorregulada e de como esta circulação ameaça sair do controle.

Um balanço da primavera árabe

Os eventos no Egito e Tunísia em 2011 baixaram as cortinas e tiraram de cena uma velha ordem cambaleante, trazendo boa parte do mundo árabe a uma nova era, há muito aguardada. Como será essa nova era continua sendo uma questão em aberto, levando em conta os muitos desafios ainda enfrentados pelos países da região.

A velha ordem que começou a desaparecer vai além dos antigos regimes. Todo o sistema de valores da região - uma cultura política criada pela autocracia - vem sendo transformado. Os homens e mulheres árabes se livraram do sentimento de humilhação e inferioridade que o despotismo lhes havia imposto - e que alimentava o desespero, raiva, violência e isolamento.

Essa transformação, embora longe de estar completa - na verdade, pode muito bem durar anos - ainda assim começa a dar frutos. Se os levantes de 2011 não tivessem ocorrido, estaríamos testemunhando agora outro ano de autocracia, com mais conversas sobre sucessões dinásticas. Isso traria mais humilhações para as pessoas comuns, que precisariam arcar com o peso da corrupção, enquanto as autoridades e seus cúmplices capitalistas teriam continuado a sugar fundos públicos.

Se o movimento for abortado, o resultado não serão ditaduras leais ao Ocidente, mas um tsunami de raiva que não poupará ninguém. Não há nada mais perigoso do que sonhos frustrados, especialmente quando esses sonhos podem ser a última chance de mudança.

A mídia árabe ainda estaria amontoando elogios sem conteúdo crítico aos presidentes da região e suas famílias, enquanto eles saqueavam os programas de desenvolvimento. A educação continuaria estagnada e as sociedades árabes, divididas em linhas regionais, tribais e sectárias, vivenciariam níveis crescentes de retaliação e violência. Os infames “barcos da morte”, onde centenas de jovens norte-africanos arriscam suas vidas em busca de uma vida melhor no exterior, continuariam levando às costas pouco acolhedoras da Europa os que conseguissem sobreviver à viagem. E a fúria dos árabes chegaria a níveis sem precedentes, provocando caos e destruição.

A juventude árabe salvou o mundo árabe desse destino. Sua consciência e integridade recuperaram a autoconfiança do povo. Os opositores dos velhos regimes demonstraram bravura, sem imprudência, e diferenças de opinião, sem intolerância.

A transformação, no entanto, não pode parar aqui. As forças políticas novas e antigas deveriam iniciar um diálogo para criar um consenso sobre as regras de participação política. À medida que as pessoas se convertem em seus próprios mestres, os que deixarem de se engajar nesse processo acabarão se vendo sem poder político.

Outros países da região e de fora dela deveriam abraçar a Primavera Árabe. Em particular, os membros do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) deveriam deixar de lado a hesitação em apoiar governos pós-revolucionários. No fim das contas, as mudanças em andamento no mundo árabe vão contribuir para a prosperidade e estabilidade política de toda a região.

Hoje, a Tunísia e o Egito sofrem graves crises econômicas. Antes da revolução na Tunísia, por exemplo, 500 mil pessoas, de uma força de trabalho total de 3,6 milhões, estavam desempregadas. Desde então, o número subiu para 700 mil. O Egito perdeu cerca de US$ 9 bilhões em fuga de capitais nos últimos meses. De acordo com o primeiro-ministro do Egito, Kamal Al-Ganzouri, no entanto, os “irmãos” árabes do país entregaram apenas US$ 1 bilhão dos US$ 10,5 bilhões em empréstimos e auxílio financeiro que haviam prometido.

Além disso, Tunísia e Egito não receberam nada dos US$ 35 bilhões prometidos pelos países do G-8. E, tendo em vista, a atual crise econômica mundial, é provável que os fundos não cheguem em um futuro próximo.

As democracias emergentes da região precisam urgentemente de uma iniciativa árabe que se assemelhe ao Plano Marshall - um programa que atraia investimentos de grande escala em infraestrutura, indústria e agricultura (e na riqueza da região em conhecimentos técnicos não aproveitados), e que gere empregos. A iniciativa também deveria encorajar a livre circulação de bens e pessoas dentro da região, com a remoção de restrições alfandegárias e procedimentos complicados que atrapalham o comércio bilateral e multilateral. Criar bancos de desenvolvimento regional e construir uma ferrovia rápida de Alexandria a Rabat contribuiriam para esse objetivo.

Investimentos de longo prazo, contudo, não solucionarão a crise imediata. Egito e Tunísia precisam de subvenções e dinheiro vivo de imediato; e seus novos líderes eleitos não deveriam ser obrigados a mendigar. No passado, os países do Golfo Pérsico já apoiaram Egito e Tunísia. Agora, está dentro dos melhores interesses do CCG voltar a apoiá-los em sua transição à liberdade.

Enquanto isso, os Estados Unidos e a União Europeia deveriam reconhecer a natureza e profundidade das mudanças em andamento. O público árabe tem plena consciência das alianças próximas que existiam entre Ocidente e os agora extintos regimes despóticos, mas não mostra desejo de vingança nem retaliação contra o Ocidente.

Já passou da hora de o Ocidente aceitar a vontade do povo árabe e deixar de exagerar as repercussões das mudanças. O Ocidente precisa apoiar a democracia genuína no mundo árabe. Se a Primavera Árabe for abortada, o resultado não serão ditaduras leais ao Ocidente, mas um tsunami de raiva que não poupará ninguém. Não há nada mais perigoso do que sonhos abortados, especialmente quando esses sonhos podem ser a última chance de mudança.

Wadah Khanfar foi diretor-geral do Al Jazeera e é o atual presidente do Fórum Sharq, uma organização não governamental que promove reformas no mundo árabe. Copyright: Project Syndicate, 2012.

Em meio a violência, eleição no Iêmen marca fim da era Saleh

O Iêmen selou na terça-feira o fim do regime de Ali Abdullah Saleh, ao eleger um novo vice-presidente que irá tentar afastar o país de uma guerra civil.

O vice-presidente Abd-Rabbu Mansour Hadi, candidato único e consensual, disse que a votação é uma forma de deixar para trás os vários meses de protesto contra Saleh, no poder há 33 anos.

Saleh, que está nos EUA se tratando de queimaduras sofridas durante um ataque ao seu palácio em junho passado, é o quarto ditador árabe a ser derrubado em pouco mais de um ano da chamada Primavera Árabe, que já vitimou os regimes da Tunísia, Egito e Líbia. Seus filhos e sobrinhos, no entanto, continuam comandando importantes órgãos militares e de segurança.

“As eleições são a única rota de saída da crise que assola o Iêmen no último ano,” disse Hadi na seção eleitoral onde votou.

Longas filas se formaram logo de manhã nas seções eleitorais de Sanaa, em meio a um rígido esquema de segurança. Na véspera, uma explosão atingiu uma seção eleitoral em Aden (sul).

A votação é parte de um acordo de paz selado em novembro, que prevê a transferência de poderes de Saleh para Hadi. Um comparecimento elevado às urnas é crucial para conferir legitimidade ao novo líder, que terá como tarefas supervisionar a redação de uma nova Constituição, re-estruturar as Forças Armadas e convocar eleições multipartidárias.

Primavera árabe , corresponde ao conjunto de manifestações contra os regimes ditatoriais e autoritários dos países do Norte da África e Oriente Médio.Egito , Líbia , Bahrein , Tunísia , Marrocos , onde a população vem sofrendo desde muitas décadas , violência , falta de liberdade leitoral , sem direito a voto , inclusive com o poder sucessivos de uma única família.Em 2011 , com a utilização da internet , pela redes sociais a população vem buscando mudar essa tradicional situação , em busca do liberalismo e dos direitos humanos, em alguns desses países , já ocorreu a queda dos presidentes , como no Egito e na Líbia.

No momento em que o mundo passa por um processo de avanços sociais , econômicos e políticos , com o advento da globalização , o mundo árabe também busca abandonar o tradicionalismo das ditaduras , no campo político e religioso , buscando exemplo do mundo Ocidental , onde a população vive a democracia , o liberalismo e buscando a plenitude dos direitos humanos.Se formos comparar o mundo Ocidental e mundo Oriental , no caso aqui , o mundo árabe , vamos observar algumas diferenças abismáticas , como por exemplo: o direito ao voto , o liberalismo feminino, o direito a educação , os movimentos sociais e sobretudo o direito a democracia , com liberdade de imprensa , isso tudo existe no mundo ocidental e inexiste no mundo árabe.

A pegada da Primavera Árabe

Os resultados da rebelião contra as ditaduras no Oriente Médio de dezembro de 2010 a junho de 2011

Liga Árabe busca se adaptar a um Oriente Médio em ebulição

A Primavera Árabe derrubou dois dos pilares da Liga: Mubarak e o ex-presidente tunisiano Ben Ali

O enfraquecimento dos pilares regionais tradicionais, como Egito e Síria, deu aos países do Golfo um maior espaço para suas ambições na Liga

As rebeliões da Primavera Árabe sacudiram a Liga Árabe, considerada durante décadas como um simples clube de déspotas, que na cúpula de quinta-feira em Bagdá buscará se mostrar em sintonia com as aspirações populares.

Em um ano, a Liga Árabe tomou duas decisões transcendentes - a exclusão aérea da Líbia para derrubar o general Muamar Kadhafi e a adoção de sanções contra a Síria - ambas inimagináveis na época em que a organização pan-árabe se limitava a apoiar a causa palestina.

Com a explosão das revoltas populares, a organização de 22 membros, cuja sede está localizada na famosa Praça Tahrir do Cairo, epicentro da rebelião contra o presidente Hosni Mubarak, enfrentou um simples dilema: se adaptar ou morrer.

"A Liga Árabe deveria enfrentar o problema e se manter ao lado do povo", afirma seu secretário-geral-adjunto, Ahmed Ben Hilli, em uma entrevista concedida à AFP antes à cúpula de quinta-feira.

"Se não tivesse feito isso, teria se marginalizado e teria sido esmagada pela onda de apelos por democracia", acrescenta.

A Primavera Árabe derrubou dois dos pilares da Liga, o presidente tunisiano Zine El Abidine Ben Ali e seu colega egípcio Hosni Mubarak, e dois de seus veteranos, o coronel Kadhafi e o iemenita Ali Abdullah Saleh.

O presidente sírio, Bashar al-Assad, enfrenta uma onda de contestação cada vez mais intensa que pode levar a uma guerra civil, enquanto outros países, como Bahrein, enfrentaram grandes movimentos de protesto.

Em janeiro de 2011, o então secretário-geral da Liga Árabe, o egípcio Amr Mussa, havia incentivado, em vão, os dirigentes árabes a responder sem demora "à ira e à frustração sem precedentes" de seus povos.

"A revolução na Tunísia não está longe do que discutimos aqui", disse em um discurso premonitório, pouco antes da explosão da revolta contra Mubarak.

Os acontecimentos da Líbia ofereceram à instituição árabe uma primeira chance para se adaptar à nova situação.

A Liga suspendeu a Líbia e aprovou uma zona de exclusão aérea, habilitando a intervenção da Otan que terminou com a queda de Kadhafi.

O ativismo do pequeno, mas riquíssimo emirado do Qatar, presidente rotativo da Liga, também teve um grande peso, afirma Ben Hilli.

"A direção da Liga, decidida a cumprir seu papel com força, foi um fator de revitalização da instituição", acrescenta.

"Com sua imensa riqueza, o Qatar quer ser ouvido e ter peso nos acontecimentos", afirma Theodore Karasik, do Instituto de Análises Militar do Golfo e do Oriente Médio, sediado em Dubai.

O enfraquecimento dos pilares regionais tradicionais, como Egito e Síria, deu aos países do Golfo um maior espaço para suas ambições na Liga.

Mas esta influência impediu que a Liga Árabe cumprisse um papel na crise do Bahrein, dirigida por uma monarquia sunita apoiada pela Arábia Saudita.

A Liga também esteve afastada da crise do Iêmen, que levou à renúncia do presidente Saleh, deixando a solução nas mãos do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG).

O atual secretário da Liga Árabe, o egípcio Nabil al-Arabi, está determinado a perseverar na nova orientação, e pediu ao chefe da diplomacia argelina, Lakhdar Brahimi, um plano para dar à organização fundamentos que lhe permitam enfrentar os novos desafios no mundo árabe.

Uma das propostas poderia ser a criação de um Conselho de Segurança, considera Ahmed Ben Hilli.

Há um ano, Mohamed Bouazizi ateava fogo em si mesmo, dando início à Primavera Árabe.

Charges

Vídeos

Nenhum comentário:

Postar um comentário